FX侍です、こんにちは。

ここ最近ニュースでも目にするようになった「脱ドル」というキーワード。

いまいち理解していない人も多いはずですw

でも世界の大きな潮流として、トレーダーだけでなく大人として理解しておかないとマズいです。

というわけで…

今回は脱ドル化の要因や具体的に何が起きているのかをわかりやすく解説します。

この1記事を読めば一気に理解できますよ(・∀・)

発端は2022年のロシアへの制裁

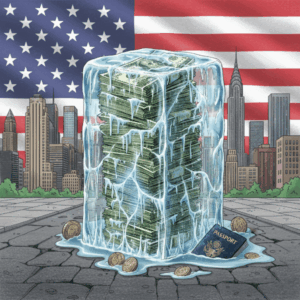

2022年2月下旬、世界の金融秩序を支える信頼が決定的に崩れ去りました。

国家が保有する富の最終防衛ライン「中央銀行の外貨準備」は、政治の道具にはならないという常識です。

これは暗黙の了解とされてきたこと。

しかし世界は、その資産が他国の政治的意向で一瞬にして凍結され得るという衝撃を目の当たりにしました。

ロシアのウクライナ侵攻に対する最も強力な対抗措置として、アメリカ主導の西側諸国は、ロシア中銀が海外に保有していた約3000億ドル(外貨準備の半分近く)の資産へのアクセスを断ちました。

The資産凍結です。

これは、世界の金融システムにおいて前例のない出来事であり、一部では「弾丸を使わずに国家の経済機能を麻痺させる金融核兵器の使用」とまで評されました。

国が経済危機のために稼いで蓄えてきた富が、遠く離れた国の電子記録の向こう側でアクセス不能になる。

この事実は西側と一線を画す国々にとって、「明日は我が身かもしれない…」という看過できない脅威として突きつけられたのです。

ドルが基軸通貨として君臨していた背景

現在起きている変化の大きさを理解するためには、まず旧来の秩序を理解しなくてはなりません。

第二次大戦後、圧倒的な経済力と軍事力を背景に米ドルは世界の基軸通貨としての地位を確立しました。

その理由は、主に3つの圧倒的な強みに集約されます。

1.信頼性

世界最大の軍事大国であり経済大国であるアメリカが保証する通貨価値の安定性

2.流動性

世界中のどこでも、あらゆる通貨や商品と瞬時に交換できる「ハブ空港」のような利便性

3.ネットワーク効果

この点がドルの強さを理解する上で重要です。

原油をはじめとする国際的に取引されるほとんどの重要資源(コモディティ)の価格がドルで表示され、ドルで決済されるのが世界の常識でした。

つまりエネルギーを輸入に頼る国々は、貿易相手がアメリカでなくとも、まずは米ドルを調達しなければ石油や天然ガスを買えなかったということ。

いわゆる「ペトロダラー・システム」ですね。

都市伝説的な話だと、フセインとかカダフィはペトロダラーの脱却を試みたから暗殺…なんて言われていますね。本当のところはわかりませんが^^;

このペトロダラーシステムは、ドルに対する世界的な需要を常に生み出し続けます。

自国通貨で決済をしたくても相手との交渉、という大きなハードルが存在します。

「とりあえずドル建てなら問題ない」という世界の商習慣としてドルが使われるという強力なネットワーク効果が、ドルの基軸通貨としての地位を絶対的なものにしてきたのです。

このシステムの下では、ドルを使うことが最も効率的で安全な選択肢でした。

…少なくとも、2022年までは。

国家が主導する脱ドル化の具体的な動き

先ほど解説したロシアへの制裁は、ドルシステムの信頼性を根底から揺るがした出来事でした。

ドル資産=アメリカに生殺与奪権を握られる

この認識が国家主導の「脱ドル化」を加速させているのが今の潮流。

その戦略は、主に3つの柱から成り立っています。

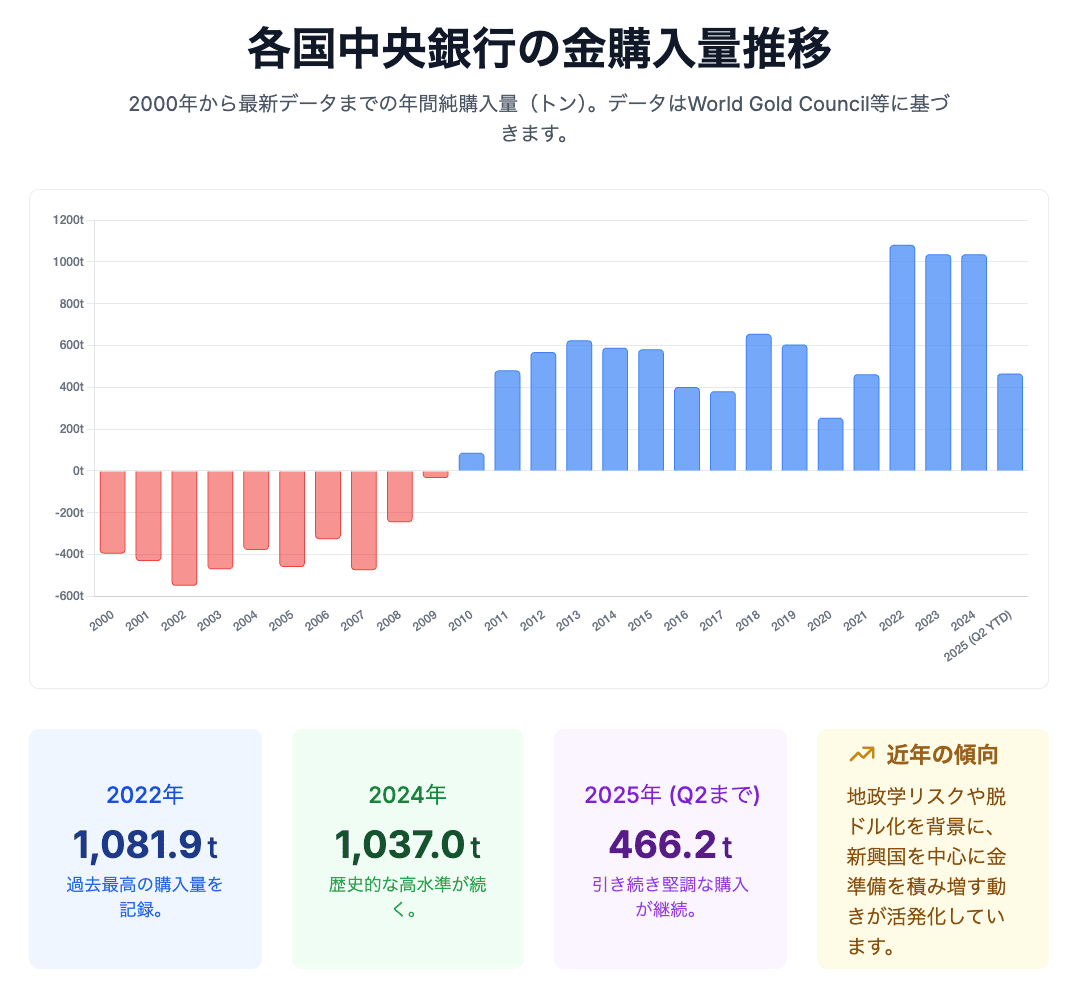

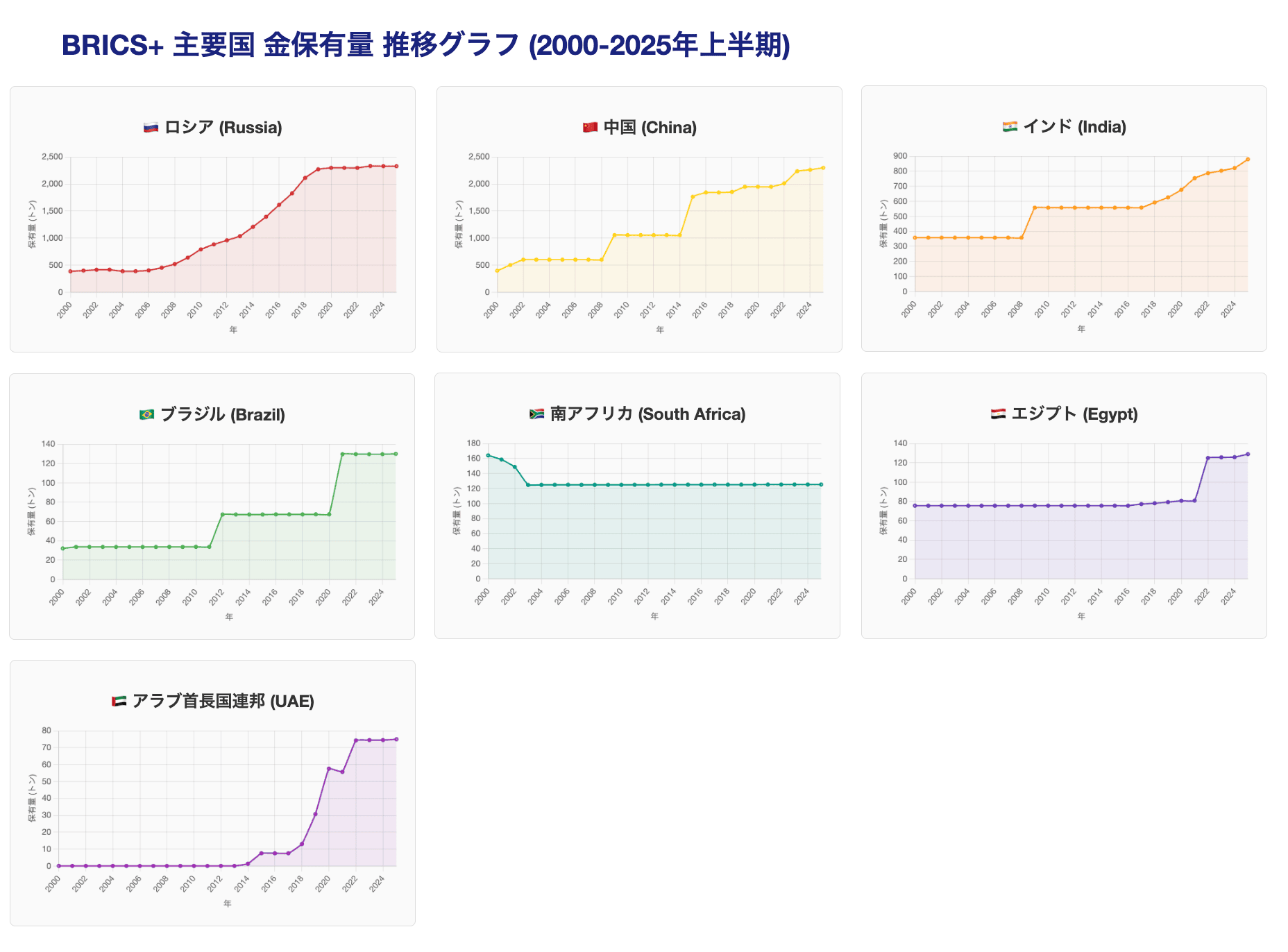

1.国家資産の防衛戦略:ゴールドへの回帰

世界中の中央銀行、特に中国やロシア、トルコなどが、記録的なペースでゴールドを買い増しています。

この流れが我々個人トレーダーには最もわかりやすい動きでしょう。

ゴールドが特定の国に管理されず、物理的に自国の金庫に保管すれば、誰にも凍結されることのない『究極の中立資産』だから買われているんですね。

どの時代でも価値が変わらない、というゴールドの特性にも起因している流れです。

これは今の時代の電子記録の脆弱性に対する最も原始的かつ確実な防衛策と言えます。

下記は各国中央銀行のゴールド購入量の推移です。

ロシアへの経済制裁が行われた2022年からゴールドの購入量が顕著に増加しているのがわかりますね。

この中銀の買いが、2022年10月に1600ドル台で底を打って順調にゴールドが上昇してきた要因の1つであることは間違いありません。

2.貿易ルートの再構築:二国間での自国通貨決済

ドルを介さずに貿易を行う動きが、BRICS諸国を中心に急速に広がっています。

BRICSやASEAN、上海協力機構といった非西側の枠組みの中で、自国通貨の利用を促進するための制度作りが国家レベルで進められています。

例えば…中国はロシアとの取引で人民元での決済比率を劇的に増やしています。

(石油や石炭、一部金属のほぼ全てを人民元で決済しているとされています)

この流れは中国ロシアだけではなく、非西側の枠組みで着実に拡大しているんです。

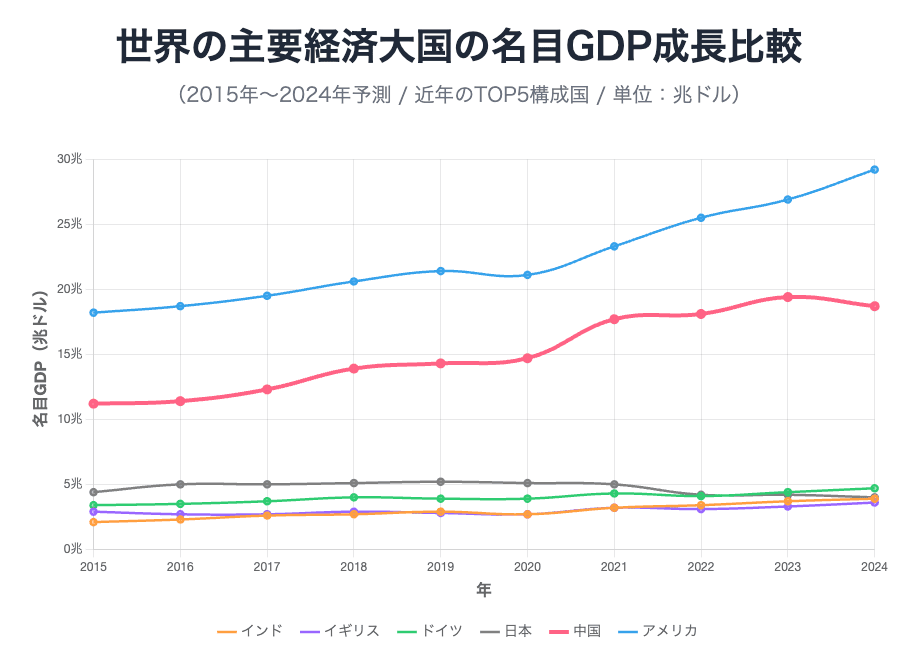

なぜ貿易で脱ドル化が可能になったのか?

その答えは『人民元を介した経済圏』が裾野を広げてきたからです。

最大の貿易相手国=中国、という国が増えたことがポイントです。

人民元を受け取っても中国との貿易で利用できる利便性と流動性が生まれたことによって、ドルに縛られない貿易ができるようになったんです。

グラフを見ると一目瞭然ですが、アメリカと中国が突出しています。

このように世界第二位の経済力という地盤が人民元建てで貿易ができる下地となっているんですね。

3.金融インフラの独立:SWIFTに代わる新決済システムの構築

国際的な決済ネットワークのSWIFTへの依存は、ドル支配を支える神経網とも言える根幹部分です。

(ロシア制裁においても資産凍結だけではなくロシア大手銀行がSWIFTから排除されました)

SWIFT自体はベルギーに本部を置く中立的な組織ですが、その意思決定は欧米諸国に大きく影響されるため、特定の国をこのネットワークから排除することは、事実上の金融的な孤立を意味します。

これに対抗すべく、中国は人民元での国際決済を促進するために設計された独自の決済システム(CIPS)の利用を拡大しています。

これはSWIFTと競合しつつも部分的に接続しており、人民元経済圏の拡大と共にその存在感を増しています。

さらにより抜本的な変革を目指す動きが、中央銀行デジタル通貨(CBDC)の分野で進んでいます。

特に注目されるのが…

中国、UAE、タイ、香港の中央銀行が国際決済銀行(BIS)と共に進める「mBridge」プロジェクト。

これは各国の中銀が発行するデジタル通貨を、商業銀行を介さずに直接交換するためのプラットフォームです。

もしこの技術が実用化されれば、手数料が高く時間もかかる現在のコルレス銀行網(※)やSWIFTという既存の送金インフラとは全く別の新しい送金ルートが生まれる可能性があります。

コルレス銀行とは特定の銀行名ではなく、国際的な資金移動で「中継役」を担う銀行の役割や機能を指す言葉です。米ドルではアメリカの銀行がコルレス銀行となることがほとんどです。

この辺りの話は分かりにくい部分も多いと思いますw

詳細に解説するとめっちゃ長くなりますし。

要するに、デジタル通貨+ブロックチェーンといった最新の技術によって、国際送金という世界でも脱ドル化の流れは動いているってことを理解しておけばOKです。

BRICS+とグローバルサウスによる脱ドル化

前述のような脱ドル化の大きな流れを主導しているのは、非西側諸国の連合体です。

◆明確な意志を持つBRICS+

BRICS+とは、BRICS(ブラジル、ロシア、インド、中国、南ア)にサウジアラビア、UAE、イラン、エジプト、エチオピアといった主要なエネルギー生産国、地域の重要国が新たに加盟した新たな枠組みです。

BRICSにサウジアラビアやUAEといったエネルギー大国が加盟したことが大きなポイントです。

これは世界最大のエネルギー生産国と、中国やインドといった最大の消費国が、ドルを介さない枠組みで直接結びつく可能性を示唆しています。

長年ドルの地位を支えてきた「ペトロダラー体制」からの脱却も選択肢となるんですね。

このBRICS+は、脱ドル化の明確な意思を持っていると言えるでしょう。

BRICSが設立した新開発銀行(NDB)もその意思の表れの1つ。

NDBはインフラ整備などの融資をドルではなく加盟国の自国通貨で積極的に行う方針を掲げています。

さらに金融危機時にドルに頼らず加盟国同士で資金を融通しあう「緊急時外貨準備金協定(CRA)」も存在し、IMFに代わる独自のセーフティネットを構築しようとしています。

また、先ほど触れた中銀のゴールド買いもBRICS+の主要国で顕著に確認できます。

(※南アの保有量が増えていないのは、世界有数の金産出国であること・経済的な優先順位・そこまで強い反米反ドル姿勢ではないのが理由です)

ゴールド買いは単なるドル資産からの逃避だけではなく、自国通貨の価値の裏付けという見方もあります。

通貨価値の毀釈が進み続ける資本主義構造と対峙する、昔の「金本位制」を彷彿とさせる考え方ですね。

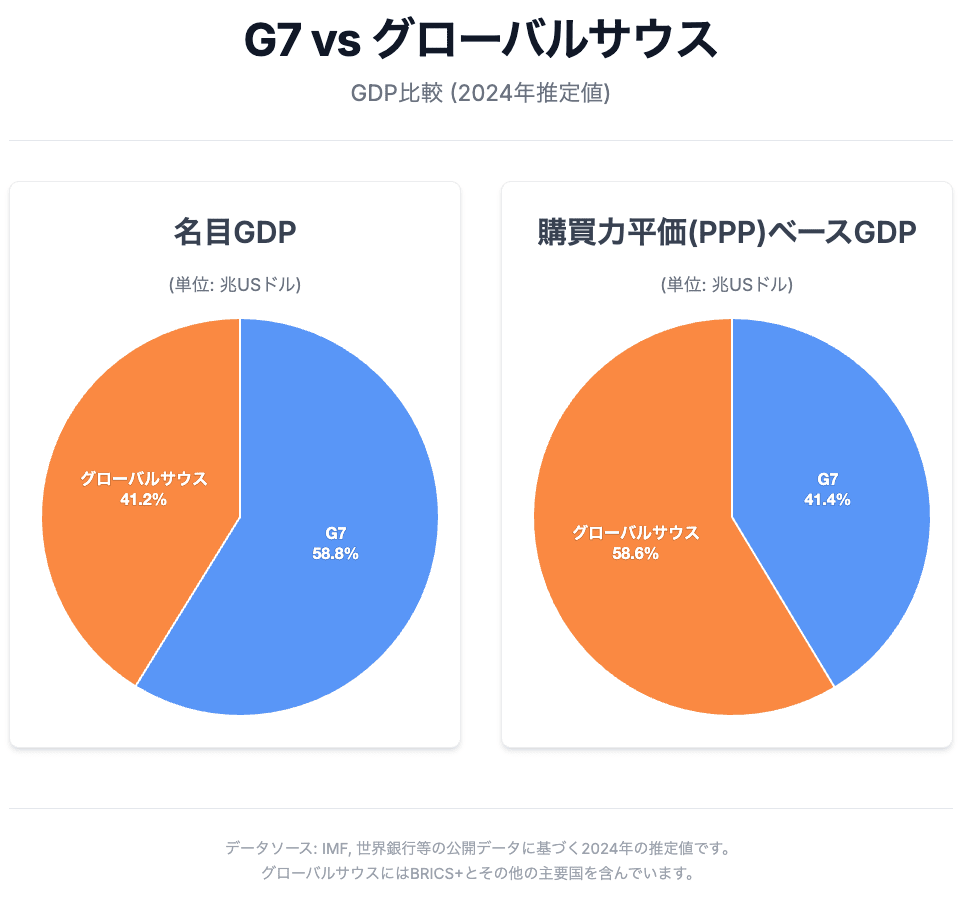

◆世界の多数派グローバルサウス

グローバルサウスとは、政治・経済の文脈で歴史的に比較的豊かでない国々をざっくり指す呼称です。

(BRICS+とは異なり明確な定義はなく、途上国という意味合いで使われることもあります)

アフリカ、中南米、イスラエルを除く中東、アジアの大部分、オセアニアの一部が含まれます。

※サウスとありますが南半球とは無関係です。

この世界の大多数を占めるグローバルサウスは、購買力平価ベースのGDPでG7を抜いています。

このグローバルサウスがBRICS+の動きに同調や強い期待を寄せています。

その理由は自国通貨とドルの綱引きに翻弄されてきたからです。

アメリカの利上げ一つで自国から資金が流出し、通貨が暴落して債務危機に陥るといった経験を幾度となく繰り返してきました。

ドルの強さが自国の経済の不安定要因に直結しているのです。

こうした「ドルの動向」に翻弄されることへの長年の不満が、代替案を求める強い動機となっているんですね。

彼らが求めるのは、ワシントンに本部を置くIMFや世界銀行といった主に西側諸国が主導する秩序ではなく、より多くの国が意思決定に参加できる多極的な国際秩序です。

BRICS+はその理念を体現する存在として、また西側の条件(しばしば政治的な要求を伴う)とは異なる開発支援を提供してくれるかもしれない新たな選択肢として、グローバルサウスの期待を集めているのです。

BRICS+はグローバルサウスという多数派の声を代弁し、彼らが単独では持ち得なかった交渉力と具体的な金融インフラを提供する「代表選手」として、その影響力を拡大しているのが今の世界情勢といえます。

まとめ

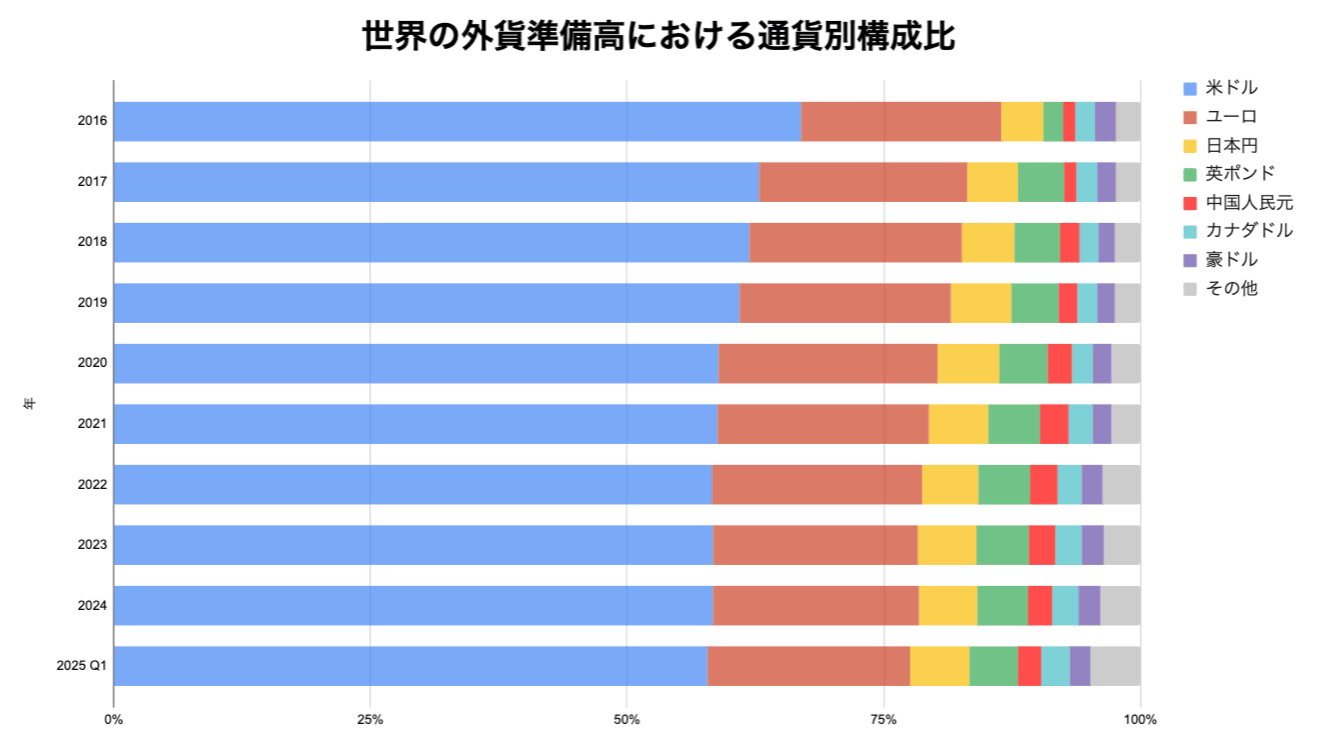

脱ドル化の背景や流れを知ると、ドルはもう終わりだ!と思うかもしれませんが…それはちょっと極端ですw

ドルの価値が数年にゼロになるって話ではありません。

依然としてドルが世界の外貨準備に占める割合は高いままです。(IMFのデータによる)

人民元が米ドルと入れ替わるには多数のハードルがあるのも事実です。

・中国国内から海外への厳しい資本移動の規制

・中国政府が管理する為替レート

・国債市場がアメリカほど大きくない

・アメリカ以上の政府による介入懸念

要は、アメリカほど開かれて成熟した市場ではないということですね。

しかし世界経済が唯一の基軸通貨に依存する時代が、静かに変わり始めているのは事実です。

歴史的な過渡期ともいえるでしょうね。

技術の発達によって、次の覇権争いのステージは「デジタル通貨」に移っていくと個人的には考えています。

長くなるので省略しましたが、中国はデジタル人民元(e-CNY)」の普及を国内外で強力に推進しています。

国家が主導するCBDC(中央銀行デジタル通貨)だけではなく、民間企業が発行するステーブルコインも実はすでに実用レベルで世界で使われています。

ちなみにトランプはCBDCではなくステーブルコイン派ですね。

(2025年7月に正式にトランプ政権下でGENIUS法が成立)

この辺りの話も長くなりますが…w

いずれにせよ、世界で静かに進んでいる脱ドル化の流れが止まることはないでしょう。

トレーダーとして世界の潮流は把握しておきましょう。

そして特にゴールドをトレードする方にとって、この脱ドル化の背景や流れは必須レベルの知識です。

少し前に一部で話題となっていた『BRICS通貨』は、ゴールドで価値を裏付けるという構想もありました。

今は見送りとなっていますが、脱ドル化が進んでいけば実現する未来もあるかもしれません。

今回の記事でしっかりと脱ドルの動きを理解しておいてくださいね(・∀・)

この記事へのコメントはありません。